Stendhal, Vie de Henry Brulard

Ed. Classiques Garnier1

Chapitre 1er

Je me trouvais ce matin2 16 octobre 1832, à San Pietro in Montorio, sur le mont Janicule, à Rome. Il faisait un soleil magnifique ; un léger vent de sirocco à peine sensible faisait flotter quelques petits nuages blancs au-dessus du mont Albano ; une chaleur délicieuse régnait dans l’air, j’étais heureux de vivre. Je distinguais parfaitement Frascati et Castel-Gandolfo, qui sont à quatre lieues d’ici, la villa Aldobrandini où est cette sublime fresque de Judith du Dominiquin3. Je vois parfaitement le mur blanc qui marque les réparations faites en dernier lieu par le prince F[rançois] Borghèse, celui-là même que je vis à Wagram colonel du régiment de cuirassiers, le jour où M. de Noue4, mon ami, eut la jambe emportée. Bien plus loin, j’aperçois la roche de Palestrina et la maison blanche de Castel San Pietro, qui fut autrefois sa forteresse. Au-dessous du mur contre lequel je m’appuie, sont les grands orangers du verger des Capucins, puis le Tibre et le prieuré de Malte, et un peu après, sur la droite, le tombeau de Cecilia Metella, Saint-Paul et la pyramide de Cestius. En face de moi, je vois Sainte-Marie-Majeure et les longues lignes du palais de Monte-Cavallo. Toute la Rome ancienne et moderne, depuis l’ancienne voie Appienne avec les ruines de ses tombeaux et de ses aqueducs jusqu’au magnifique jardin du Pincio, bˆtis par les Français, se déploie à la vue.

Ce lieu est unique au monde, me disais-je en rêvant ; et la Rome ancienne, malgré moi, l’emportait sur la moderne, tous les souvenirs de Tite-Live me revenaient en foule. Sur le mont Albano, à gauche du couvent, j’apercevais les Prés d’Annibal5.

Quelle vue magnifique ! C’est donc ici que la Transfiguration de Raphaël a été admirée pendant deux siècles et demi. Quelle différence avec la triste galerie de marbre gris où elle est enterrée aujourd’hui au fond du Vatican ! Ainsi, pendant deux cent cinquante ans ce chef-d’œuvre a été ici, deux cent cinquante ans !…6 Ah ! dans trois mois j’aurai cinquante ans, est-il bien possible ! 1783, 93, 1803, je suis tout le compte sur mes doigts… et 1833, cinquante. Est-il bien possible ! Cinquante ! Je vais avoir la cinquantaine ; et je chantais l’air de Grétry :

Quand on a la cinquantaine7.

Cette découverte imprévue ne m’irrita point, je venais de songer à Annibal et aux Romains. De plus grands que moi sont bien morts !… Après tout, me dis-je, je n’ai pas mal occupé ma vie, occupé ! Ah ! c’est-à-dire que le hasard ne m’a pas donné trop de malheurs, car en vérité ai-je dirigé le moins du monde ma vie ?

Aller devenir amoureux de Mlle de Grisheim !8 Que pouvais-je espérer d’une demoiselle noble, fille d’un général en faveur deux mois auparavant, avant la bataille de Iéna ! Brichard9 avait bien raison quand il me disait, avec sa méchanceté habituelle : « Quand on aime une femme, on se dit : qu’en veux-je faire ? »

Chapitre 15

Je fus aperçu, quelque ami ou protégé de Séraphie me trahit, scène le soir devant les grands-parents. Je mentis, comme de juste, sur la demande de Séraphie :

« As-tu été au Jardin-de-Ville ? » Là-dessus, mon grand-père me gronda doucement et poliment, mais ferme, pour le mensonge. Je sentais vivement ce que je ne savais exprimer. Mentir n’est-il pas la seule ressource des esclaves ? Un vieux domestique, successeur du pauvre Lambert, sorte de La Rancune, fidèle exécuteur des ordres des parents et qui disait avec morosité en parlant de soi : « Je suis assassineur de pots de chambre », fut chargé de me conduire chez M. Le Roy. J’étais libre les jours où il allait à Saint-Vincent chercher des fruits.

Cette lueur de liberté me rendit furieux. « Que me feront-ils après tout, me dis-je, où est l’enfant de mon âge qui ne va pas seul ? »

Chapitre 16

[…] Mon grand-père, fort blâmé par Séraphie appuyée du silence de mon père, me fit lire Séthos (lourd roman de l’abbé Terrasson), alors divin pour moi. Un roman est comme un archet, la caisse du violon qui rend les sons, c’est l’âme du lecteur. Mon âme alors était folle, et je vais dire pourquoi.

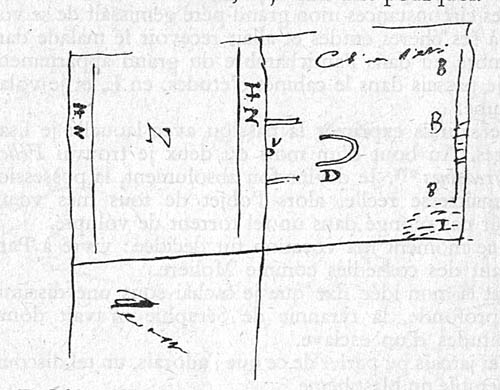

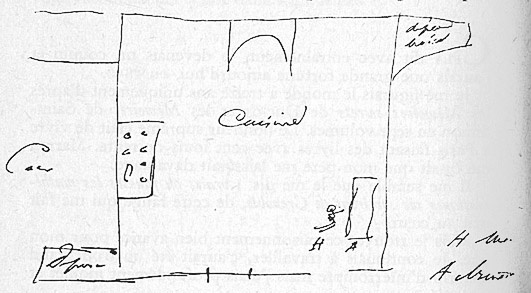

Pendant que mon grand-père lisait, assis dans un fauteuil en D, vis-à-vis le petit buste de Voltaire en V, je regardais sa bibliothèque placée en B, j’ouvrais les volumes in-4° de Pline, traduction avec texte en regard. Là je cherchais surtout l’histoire naturelle de la femme.

L’odeur excellente, c’était de l’ambre ou du musc (qui me font malade depuis seize ans, c’est peut-être la même odeur ambre et musc), enfin je fus attiré vers un tas de livres brochés jetés confusément en I. C’étaient de mauvais romans non reliés que mon oncle avait laissés à Grenoble lors de son départ pour s’établir aux échelles (Savoie, près le Pont-de-Beauvoisin). Cette découverte fut décisive pour mon caractère. J’ouvris quelques-uns de ces livres, c’étaient de plats romans de 1780, mais pour moi c’était l’essence de la volupté.

Mon grand-père me défendit d’y toucher, mais j’épiais le moment où il était le plus occupé dans son fauteuil à lire les livres nouveaux dont, je ne sais comment, il avait toujours grande abondance, et je volais un volume des romans de mon oncle. Mon grand-père s’aperçut sans doute de mes larcins, car je me vois établi dans le cabinet d’histoire naturelle, épiant que quelque malade vînt le demander. Dans ces circonstances, mon grand-père gémissait de se voir enlevé à ses chères études et allait recevoir le malade dans sa chambre ou dans l’antichambre du grand appartement. Crac ! je passais dans le cabinet d’études, en L, et je volais un volume.

Chapitre 21

La conversation du vrai bourgeois sur les hommes et la vie, qui n’est qu’une collection de ces détails laids, me jette dans un spleen profond quand je suis forcé par quelque convenance de l’entendre un peu longtemps.

Voilà le secret de mon horreur pour Grenoble vers 1816, qu’alors je ne pouvais m’expliquer.

Je ne puis pas encore m’expliquer aujourd’hui, à cinquante-deux ans, la disposition au malheur que me donne le dimanche. Cela est au point que je suis gai et content — au bout de deux cents pas dans la rue, je m’aperçois que les boutiques sont fermées : Ah ! c’est dimanche, me dis-je.

A l’instant, toute disposition intérieure au bonheur s’envole.

Est-ce envie pour l’air content des ouvriers et bourgeois endimanchés ?

J’ai beau me dire : Mais je perds ainsi cinquante-deux dimanches par an et peut-être dix fêtes ; la chose est plus forte que moi, je n’ai de ressource qu’un travail obstiné.

Chapitre 23

Mes parents me vantaient sans cesse, et à leur manière, la beauté des champs, de la verdure, des fleurs, etc., des renoncules, etc., etc.

Ces plates phrases m’ont donné, pour les fleurs et les plates-bandes, un dégoût qui dure encore.

Par bonheur, la vue magnifique que je trouvai tout seul à une fenêtre du collège, voisine de la salle du latin, où j’allais rêver tout seul, surmonta le profond dégoût causé par les phrases de mon père et des pr[êtres], ses amis.

C’est ainsi que, tant d’années après, les phrases nombreuses et prétentieuses de MM. Chateaubriand et Salvandy m’ont fait écrire le Rouge et le Noir d’un style trop haché. Grande sottise, car dans vingt ans, qui songera aux fatras hypocrites de ces Messieurs ? Et moi, je mets un billet à une loterie dont le gros lot se réduit à ceci : être lu en 1935.

C’est la même disposition d’âme qui me faisait fermer les yeux aux paysages des extases de ma tante Séraphie. J’étais en 1794 comme le peuple de Milan est en 1835 : les autorités allemandes et abhorrées veulent lui faire goûter Schiller, dont la belle âme, si différente de celle du plat Gœthe, serait bien choquée de voir de tels apôtres à sa gloire.

Chapitre 25

Actuellement, je vois (mais je vois de Rome, à cinquante-deux ans) que j’avais le goût de la musique avant ce Traité nul si sautillant, si filet de vinaigre, si français, mais que je sais encore par cœur. Voici mes souvenirs : [1°] le son des cloches de Saint-André, surtout sonnées pour les élections, une année que mon cousin Abraham Mallein (père de mon beau-frère Alexandre) était président ou simplement électeur ; 2° le bruit de la pompe de la place Grenette, quand les servantes, le soir, pompaient avec la grande barre de fer ; 3° enfin, mais le moins de tous, le bruit d’une flûte que quelque commis marchand jouait, au quatrième étage, sur la place Grenette.

Chapitre 27

Ce bon Père Morlon a eu une grande influence sur mon esprit ; il avait Shakespeare traduit par Letourneur, et son neveu Bigillion emprunta pour moi, successivement, tous les volumes de cet ouvrage considérable pour un enfant, dix-huit ou vingt volumes10.

Je crus renaître en le lisant. D’abord, il avait l’immense avantage de n’avoir pas été loué et prêché par mes parents, comme Racine. Il suffisait qu’ils louassent une chose de plaisir pour me la faire prendre en horreur.

Pour que rien ne manquât au pouvoir de Shakespeare sur mon cœur, je crois même que mon père m’en dit du mal.

Je me défiais de ma famille sur toutes choses ; mais en fait de beaux-arts ses louanges suffisaient pour me donner un dégoût mortel pour les plus belles choses. Mon cœur, bien plus avancé que l’esprit, sentait vivement qu’elle les louait comme les Kings louent aujourd’hui la religion, c’est-àdire avec une seconde foi. Je sentais bien confusément, mais bien vivement et avec un feu que je n’ai plus, que tout beau moral, c’est-à-dire d’intérêt dans l’artiste, tue tout ouvrage d’art. J’ai lu continuellement Shakespeare de 1796 à 1799, Racine, sans cesse loué par mes parents, me faisait l’effet d’un plat hypocrite. Mon grand-père m’avait conté l’anecdote de sa mort pour n’avoir plus été regardé par Louis XIV. D’ailleurs, les vers m’ennuyaient comme allongeant la phrase et lui faisant perdre de sa netteté. J’abhorrais coursier au lieu de cheval. J’appelais cela de l’hypocrisie.

Comment, vivant solitaire dans le sein d’une famille parlant fort bien, aurais-je pu sentir le langage plus ou moins noble ? Où aurais-je pris le langage non élégant ?

Corneille me déplaisait moins. Les auteurs qui me plaisaient alors à la folie furent Cervantes, Don Quichotte, et l’Arioste11 (tous les trois traduits), dans des traductions. Immédiatement après venait Rousseau qui avait le double défault (drawback) de louer les pr[êtres] et d’être loué par mon père. Je lisais avec délices les Contes de La Fontaine et Félicia. Mais ce n’étaient pas des plaisirs littéraires. Ce sont de ces livres qu’on ne lit que d’une main, comme disait Mme ***12.

Chapitre 31

En B était sa belle édition de Voltaire in-8°, de Kehl, le seul de ses livres que cet excellent homme ne prêtat pas. Ses livres avaient des notes de son écriture, heureusement presque impossible à lire sans loupe. Il m’avait prêté Émile et fut fort inquiet parce que, à cette folle déclamation de J.-J. Rousseau: « La mort de Socrate est d’un homme, celle de J[ésus]-C[hrist] est d’un Dieu »13, il avait joint un papillon (bout de papier collé) fort raisonnable et fort peu éloquent, et qui finissait par la maxime contraire.

Ce papillon lui eût beaucoup nui, même aux yeux de mon grand-père. Qu’eût-ce été si mon père l’eût vu? Vers ce temps, mon père n’acheta pas le Dictionnaire de Bayle, à la vente de notre cousin Drier (homme de plaisir), pour ne pas compromettre ma religion, et il me le dit.

M. Fontanelle était trop brisé par le malheur et par le caractère de sa diablesse de femme pour être enthousiaste, il n’avait pas la moindre étincelle du feu de M. l’abbé Ducros; aussi n’eut-il guère d’influence sur mon caractère.

Chapitre 35

Sans savoir comment j’y suis arrivé, je me vois dans la petite chambre que Gros occupait à Saint-Laurent, le quartier le plus ancien et le plus pauvre de la ville. C’est une longue et étroite rue, serrée entre la montagne et la rivière. Je n’entrai pas seul dans cette petite chambre, mais quel était mon compagnon d’étude ? Etait-ce Cheminade ? Là-dessus, oubli le plus complet, toute l’attention de l’âme était apparemment pour Gros. (Ce grand homme est mort depuis si longtemps que je crois pouvoir lui ôter le Monsieur)14.

[…]

Sans que Gros fût le moins du monde charlatan, il avait l’effet de cette qualité si utile dans un professeur, comme dans un général en chef, il occupait toute mon âme. Je l’adorais et le respectais tant que peut-être je lui déplus. J’ai rencontré si souvent cet effet désagréable et surprenant que c’est peut-être par une erreur de mémoire que je l’attribue à la première de mes passions d’admiration. J’ai déplu à M. de Tracy et à Madame Pasta pour les admirer avec trop d’enthousiasme15.

Un jour de grande nouvelle, nous parlâmes politique toute la leçon et, à la fin, il ne voulut pas de notre argent. J’étais tellement accoutumé au genre sordide des professeurs dauphinois, MM. Chabert, Durand, etc., que ce trait fort simple redoubla mon admiration et mon enthousiasme. Il me semble, à cette occasion, que nous étions trois, peut-être Cheminade, Félix Faure et moi, et il me semble aussi que nous mettions, sur la petite table A, chacun une pièce de douze sous.

Je ne me souviens presque de rien pour les deux dernières années 1798 et 1799. La passion pour les mathématiques absorbait tellement mon temps que Félix Faure m’a dit que je portais alors mes cheveux trop longs, tant je plaignais la demi-heure qu’il faudrait perdre pour les faire couper.

Chapitre 36

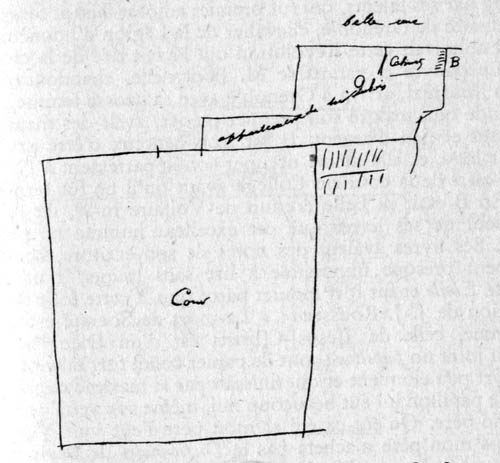

Je ne conserve que des images de ma première entrée dans le salon de M. Daru.

Par exemple, je vois fort bien la petite robe d’indienne rouge que portait une aimable petite fille de cinq ans, la petite-fille de M. Daru et de laquelle il s’amusait, comme le vieux et ennuyé Louis XIV de Mme la duchesse de Bourgogne. Cette aimable petite fille, sans laquelle un silence morne eût régné souvent dans le petit salon de la rue de Lille, était Mlle Pulchérie Le Brun (maintenant Mme la marquise de Brossard, fort impérieuse, dit-on, avec la taille d’un tonneau, et qui commande à la baguette à son mari, M. le g[énér]al de Brossard, qui commande lui-même le département de la Drôme)16.

M. de Brossard est un panier percé qui se prétend de la plus haute noblesse, descendant de Louis le Gros, je crois, hâbleur, finasseur, peu délicat sur les moyens de restaurer ses finances toujours en désarroi. Total : caractère de noble pauvre, c’est un vilain caractère et qui s’allie d’ordinaire à beaucoup de malheurs. (J’appelle caractère d’un homme sa manière habituelle d’aller à la chasse du bonheur, en termes plus clairs, mais moins significatifs : l’ensemble de ses habitudes morales.)

Mais je m’égare. J’étais bien loin de voir les choses, même physiques, aussi nettement en décembre 1799. J’étais tout émotion, et cet excès d’émotion ne m’a laissé que quelques images fort nettes, mais sans explications des comment et des pourquoi.

Chapitre 42

M. Périer milord ne pensait jamais qu’à l’argent. Mon grand-père Gagnon, qui l’aimait, malgré son protestantisme en bonne compagnie qui irritait beaucoup M. Gagnon, me racontait que M. Périer, en arrivant dans un salon, ne pouvait se dispenser, au premier coup d’œil, de faire le compte fort exact de ce qu’avait coûté l’ameublement. Mon grand-père, comme tous les orthodoxes, prêtait des aveux humiliants à M. Périer milord, qui fuyait la bonne compagnie de Grenoble comme la peste (vers 1780).

Un soir, mon grand-père le trouva dans la rue : « Montez avec moi chez Mme de Quinsonnas,

— Je vous avouerai une chose, mon cher Gagnon : lorsqu’on a été quelque temps de suite sans voir la bonne compagnie et qu’on a pris une certaine habitude de la mauvaise, on se trouve déplacé dans la bonne. »

Je suppose que la bonne compagnie des Présidentes au parlement de Grenoble, mesdames de Sassenage, de Quinsonnas, de Bailly, contenait encore un degré d’alliage ou d’affectation trop fort pour un homme d’un génie vif comme M. Périer milord. Je pense que je me serais fort ennuyé dans la société où Montesquieu brillait vers 1745, chez Mme Geoffrin ou chez Mme de Mirepoix. J’ai découvert dernièrement que l’esprit des vingt premières pages de La Bruyère (qui, en 1803, fit mon éducation littéraire, d’après les éloges de Saint-Simon dans les éditions en trois et en sept volumes) est une copie exacte de ce que Saint-Simon appelle avoir infiniment d’esprit. Or, en 1836, ces vingt premières pages sont puériles, vides, de très bon ton assurément, mais ne valent pas trop la peine d’être écrites. Le style en est admirable en ce qu’il ne gâte pas la pensée, qui a le malheur d’être sine ictu. Ces vingt pages ont eu de l’esprit peut-être jusqu’en 1789. L’esprit, si délicieux pour qui le sent, ne dure pas. Comme une belle pêche passe en quelques jours, l’esprit passe en deux cents ans, et bien plus vite s’il y a révolution dans les rapports que les classes d’une société ont entre elles, dans la distribution du pouvoir dans une société.

L’esprit doit être de cinq ou six degrés au-dessus des idées qui forment l’intelligence d’un public.

S’il est de huit degrés au-dessus, il fait mal à la tête à ce public (défaut de la conversation de D[omini]que, quand il est animé).

Pour achever d’éclairer ma pensée, je dirai que La Bruyère était à cinq degrés au-dessus de l’intelligence commune des ducs de Saint-Simon, de Charost, de Beauvilliers, de Chevreuse, de La Feuillade, de Villars, de Montfort, de Foix, de Lesdiguières (le vieux Canaple), d’Harcourt, de La Rocheguyon, de La Rochefoucauld, d’Humières, de Mmes de Maintenon, de Caylus, de Berry, etc., etc., etc.

La Bruyère a dû être au niveau des intelligences vers 1780, au temps du duc de Richelieu, Voltaire, M. de Vaudreuil, le duc de Nivernais (prétendu fils de Voltaire), quand ce plat Marmontel passait pour spirituel, du temps de Duclos, Collé, etc., etc.

En 1836, excepté pour les choses d’art littéraire ou plutôt de style, en en exceptant formellement les jugements sur Racine, Corneille, Bossuet, etc., La Bruyère reste au-dessous de l’intelligence d’une société qui se réunirait chez Mme Boni de Castellane17 et qui serait composée de MM. Mérimée, Molé, Koreff, moi, Dupin aîné, Thiers, Béranger, duc de Fitz-James, Sainte-Aulaire, Arago, Villemain.

Ma foi, l’esprit manque, chacun réserve toutes ses forces pour un métier qui lui donne un rang dans le monde. L’esprit, argent comptant, imprévu même pour le parler, l’esprit de Dominique fait peur aux convenances. Si je ne me trompe, l’esprit va se réfugier chez les dames de mœurs faciles, chez Mme Ancelot18 (qui n’a pas plus d’amants que Mme de Talaru, la première ou la seconde) mais chez laquelle on ose plus.

Quelle terrible digression en faveur des lecteurs de 1880 ! Mais comprendront-ils l’allusion en faveur ? J’en doute, les crieurs publics auront alors un autre mot pour faire acheter les discours du roi. Qu’est-ce qu’une allusion expliquée ? De l’esprit à la Charles Nodier, de l’esprit ennuyeux.

Chapitre 47

[…]

Voici un intervalle de bonheur fou et complet, je vais sans doute battre un peu la campagne en en parlant. Peut-être vaudrait-il mieux m’en tenir à la ligne précédente.

Depuis la fin de mai jusqu’au mois d’octobre ou de novembre que je fus reçu sous-lieutenant au 6me régiment de dragons à Rapallo ou Roncanago, entre Brescia et Crémone19, je trouvai cinq ou six mois de bonheur céleste et complet20.

On ne peut pas apercevoir distinctement la partie du ciel trop voisine du soleil, par un effet semblable j’aurais grand’peine à faire une narration raisonnable de mon amour pour Angela Pietragrua21. Comment faire un récit un peu raisonnable de tant de folies ? Par où commencer ? Comment rendre cela un peu intelligible ? Voilà déjà que j’oublie l’orthographe, comme il m’arrive dans les grands transports de passion, et il s’agit pourtant de choses passées il y a trente-six ans.

Daignez me pardonner, lecteur bénévole ! Mais plutôt, si vous avez plus de trente ans ou si, avec trente ans, vous êtes du parti prosaïque, fermez le livre !

Le croira-t-on, mais tout semblera absurde dans mon récit de cette année 1800. Cet amour si céleste, si passionné, qui m’avait entièrement enlevé à la terre pour me transporter dans le pays des chimères, mais des chimères les plus célestes, les plus délicieuses, les plus à souhait, n’arriva à ce qu’on appelle le bonheur qu’en septembre 1811.

Excusez du peu, onze ans, non pas de fidélité, mais d’une sorte de constance.

La femme que j’aimais, et dont je me croyais en quelque sorte aimé, avait d’autres amants, mais elle me préférerait à rang égal, me disais-je ! J’avais d’autres maîtresses. (Je me suis promené un quart d’heure avant d’écrire.) Comment raconter raisonnablement ces temps-là ? J’aime mieux renvoyer à un autre jour.

En me réduisant aux formes raisonnables, je ferais trop d’injustice à ce que je veux raconter.

Je ne veux pas dire ce qu’étaient les choses, ce que je découvre pour la première fois à peu près en 1836, ce qu’elles étaient ; mais, d’un autre côté, je ne puis écrire ce qu’elles étaient pour moi en 1800 : le lecteur jetterait le livre.

Quel parti prendre ? comment peindre le bonheur fou ?

Le lecteur a-t-il jamais été amoureux fou ? A-t-il jamais eu la fortune de passer une nuit avec cette maîtresse qu’il a le plus aimée en sa vie ?

Ma foi, je ne puis continuer, le sujet surpasse le disant22.

Je sens bien que je suis ridicule, ou plutôt incroyable. Ma main ne peut écrire, je renvoie à demain.

Peut-être il serait mieux de passer net ces six mois-là.

Comment peindre l’excessif bonheur que tout me donnait ? C’est impossible pour moi.

Il ne me reste qu’à tracer un sommaire, pour ne pas interrompre tout-à-fait le récit.

Je suis comme un peintre qui n’a plus le courage de peindre un coin de son tableau. Pour ne pas gâter le reste, il ébauche à la meglio23 ce qu’il ne peut pas peindre.

O lecteur, excusez ma mémoire, ou plutôt sautez cinquante pages.

Voici le sommaire de ce que, à trente-six ans d’intervalle, je ne puis raconter sans le gâter horriblement.

Je passerais dans d’horribles douleurs les cinq, dix, vingt ou trente ans qui me restent à vivre qu’en ce moment je ne dirais pas : Je ne veux pas recommencer.

D’abord, ce bonheur d’avoir pu faire ma vie. Un homme médiocre, au-dessous du médiocre, si vous voulez, mais bon et gai, ou plutôt heureux lui-même alors, avec lequel je vécus.

Tout ceci, ce sont des découvertes que je fais en écrivant. Ne sachant comment peindre, je fais l’analyse de ce que je sentis alors.

Je suis très froid aujourd’hui, le temps est gris, je souffre un peu.

Rien ne peut empêcher la folie.

En honnête homme qui abhorre d’exagérer, je ne sais comment faire.

J’écris ceci et j’ai toujours tout écrit comme Rossini écrit la musique24 ; j’y pense, écrivant chaque matin ce qui se trouve devant moi dans le libretto.

Je lis dans un livre que je reçois aujourd’hui :

« Ce résultat n’est pas toujours sensible pour les contemporains, pour ceux qui l’opèrent et l’éprouvent ; mais, à distance et au point de vue de l’histoire, on peut remarquer à quelle époque un peuple perd l’originalité de son caractère, » etc. (M. Villemain, Préface, page X.)

On gâte des sentiments si tendres à les raconter en détail.

FIN

Notes

- 1. Les notes reproduites ci-dessous sont de Henri Martineau

- 2. Le 16 octobre 1832, Henri Beyle voyageait dans les Abruzzes. Les souvenirs qu’il rapporte ici sont évidemment de la fin de 1832, alors qu’il songeait à la cinquantaine toute proche, mais ils n’ont pu être rédigés à Rome à cette date. Sur la date de composition de ce début de Brulard, voir [l’]introduction [de H. Martineau].

- 3. On ne connait qu’une Judith du Dominiquin. Elle est, à Rome, dans l’église San-Silvestro, à Monte-Cavallo. Cependant, à plusieurs reprises, Stendhal a placé dans la villa Aldobrandini cette Judith, « un des chefs-dœuvre de Dominiquin et de la peinture ». D’autre part, M. P. P. Trompeo, dont on connaît les belles études sur Rome et Stendhal, m’a écrit que « dans un plafond de la villa Aldobrandini, à Frascati, on voit une fresque du Cavalier d’Arpino représentant Judith ». Lalande l’avait mentionnée, sans en indiquer l’auteur.

- 4. Ces renseignements, tant sur le prince Borghèse que sur Charles-Gabriel-Louis de Noue, sont parfaitement exacts. Mais Stendhal n’assista pas à la bataille de Wagram.

- 5. Il est douteux qu’Annibal se soit avancé jusqu’en ce lieu dit du Camp d’Annibal. Du moins les Romains pour arrêter leur ennemi y avaient-ils dû établir des retranchements. Tite-Live semble à la source de cette croyance quand il a rapporté qu’Annibal, en l’an 543 de Rome vint camper aux portes de la ville.

- 6. La Transfiguration, peinte sur bois par Raphaël et laissée inachevée, fut terminée par Jules Romain. Elle fut placée en l’église San-Pietro-in-Montorio en 1523. À la suite du traité de Tolentino elle fut transportée en France en 1797. Rendu au Pape en 1815, ce tableau célèbre fait depuis l’ornement du Vatican. En réalité il était demeuré 274 ans sur le janicule.

- 7. Stendhal se souvient ici d’un air de La fausse magie, opéra-comique, musique de Grétry, paroles de Marmontel, joué en 1775. Mais il modifie pour la circonstance le vers de Marmontel : Quand on a la soixantaine…

- 8. C’est à Brunswick, en 1807, que Stendhal rencontra Wilhelmine de Griesheim. Il en parle abondamment dans son journal sous les noms de Minette ou Mina. Mlle de Griesheim était la fille d’un général. Henry Beyle lui fit durant quelques mois une cour timide et passionnée. Plus tard il la placera, nous allons le voir, au petit nombre des femmes qu’il a le plus aimées. Elle mourut chanoinesse, en 1861, âgée de soixante-quinze ans, ne s’étant jamais mariée.

- 9. Brichard (ou Brichaud ?), en 1807, occupait à Brunswick le poste de receveur des contributions pour le département de l’Ocker.

- 10. La traduction de Shakespeare de Pierre Letourneur comprend 20 volumes in-8° et parut de 1776 à 1782. Henry Beyle en acheta un exemplaire en 1811.

- 11. En réalité Stendhal ici a voulu écrire Shakespeare, Cervantès et l’Arioste.

- 12. C’est Mme de Villeroi, devenue la maréchale-duchesse de Luxembourg qui aurait la première proféré ce mot.

- 13. Stendhal cite de mémoire et inexactement. Rousseau a écrit : « Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d’un sage, la vie et la mort de Jésus sont d’un Dieu » (Émile, liv. IV).

- 14. En marge : A placer : courses à la Grande Chartreuse, à Sarcenas.

- 15. En marge : 29 j[anvie]r 1836. Pluie et temps froid, promenade à San Pietro in Montorio où j’ai eu l’idée de ceci vers 1832.

- 16. Amédée-Hippolyte, marquis de Brossard, avait épousé Pulchérie Lebrun en 1815. Après avoir lu le jugement que porte sur lui Stendhal on ne sera pas étonné d’apprendre que des accusations de concussion furent portées contre lui en 1837.

- 17. Cordelia Greffulhe, qui avait épouséa le comte Boniface de Castellane, tint un salon célèbre sous la Restauration comme sous la monarchie de juillet. Stendhal le fréquenta, surtout durant ses congés, à l’époque où il était consul.

- 18. Virginie Chardon avait épouséa Jacques Ancelot en 1816. Beye fut assidu dans son salon de 1827 à sa mort.

- 19. Le 22 novembre 1800, le sous-lieutenant Henri Beyle avait rejoint le 6e dragons à Romanengo. Le même soir il arrive avec lui à Bagnolo où le régiment était en garnison et où le jeune officier fut inscrit sur les états de ce corps.

- 20. Variante : …je trouvai cinq ou six mois de bonheur céleste et complet. En marge : Le 26 mars 1836, à dix heures et demie, lettre très polie pour gékon [congé]. Depuis ce grand courant dans mes idées, je ne travaille plus. 1er avril 1836. Prova (Prose ?) du 31 mars: Vignaccia : Stabat mater, vieux couplets barbares en latin rimé, mais du moins absence d’esprit à la Marmontel.

- 21. Henri Beyle ne devint l’amant d’Angela Pietragrua qu’en 1811, mais il ne ment pas en faisant remonter son amour pour elle à 1800. Durant onze ans il ne cessa de songer à elle.

- 22. le disant : cette expression, empruntée à un vers de François Ier, a déjà été employée par Stendhal aux chapitres 35 et 47.

- 23. Ébaucher au mieux (à moitié). Stendhal a expliqué ce terme de peinture dans ses Écoles italiennes de peinture, III, 413.

- 24. Ce passage a donné lieu à des interprétations diverses. Pour moi Stendhal a simplement voulu dire ici qu’il n’a jamais pris la plume que sous le coup de l’inspiration, pressé par les circonstances.